“Hatta dan Sjahrir ditawan Belanda di Boven Digul. Selama itu, mereka digaji dan boleh baca buku. Itu Belanda yang menjajah kita 350 tahun”.

Begitu ujarnya. Bagaimana dengan penguasa Indonesia, bagaimana bangsa kita?

Dengan kata lain, bagaimana moral para pencipta “kamp tahanan Pulau Buru yang dihuni ribuan tapol dan berkat kerja paksa mereka yang mengubah hutan menjadi sawah ratusan hektar, lalu oleh dua presiden yang mengunjunginya -SBY dan Jokowi- diakui telah menghasilkan swa-sembada beras?”

“Kejahatan itu harus dibuka,”

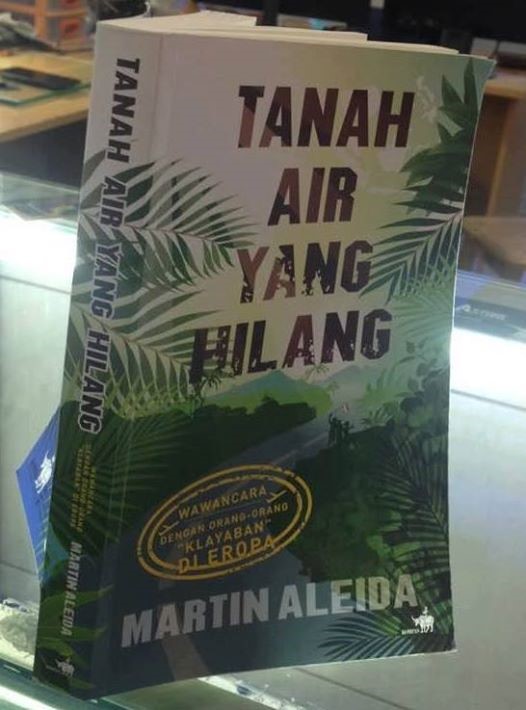

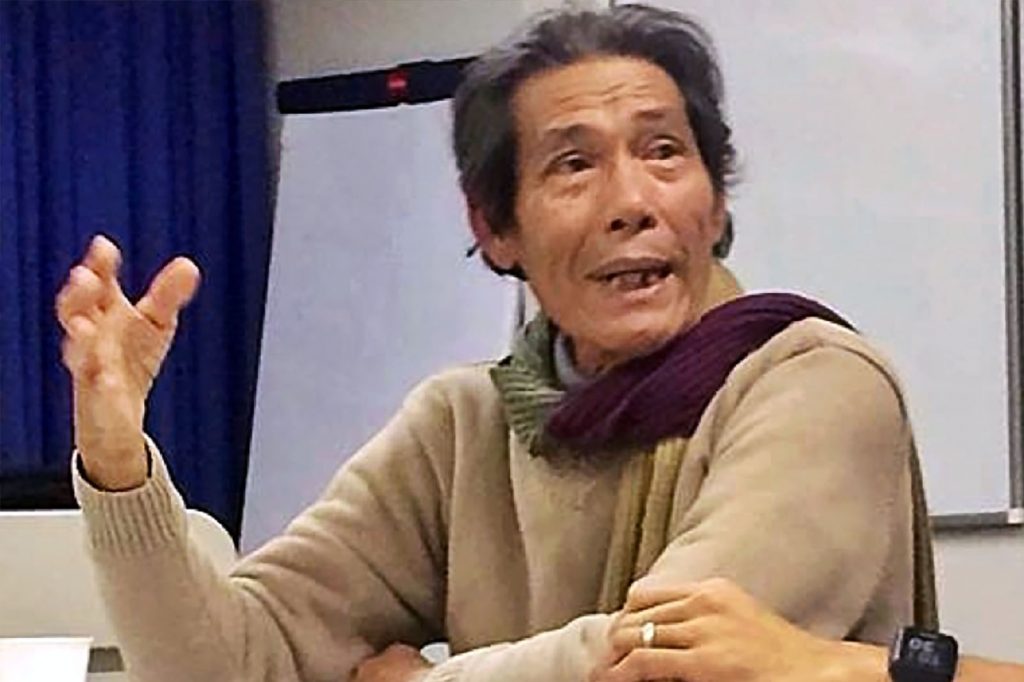

… demikian kesimpulan Martin Aleida (74) memperkenalkan karyanya ‘Tanah Air Yang Hilang’ dan pandangannya di muka para mahasiswa dan aktivis Indonesia di Leiden (14/11/17).

‘Tanah Air Yang Hilang’ adalah karya jurnalistik. “Bukan fiksi!” tandas Martin.

Oleh karena itu dia menuntut kepada dirinya sendiri untuk, sejauh mungkin, memuat lengkap nama, peristiwa, dan kisah tragik ke-19 eksil (belakangan jadi 11, katanya) yang diwawancarainya. Yang menarik, ‘kelengkapan’ itu seringkali mustahil. Mulai dari penerbit yang melenyapkan indeks, beberapa bagian riwayat dan kisah pengalaman yang harus jadi korban sensor-sensor eksil yang bersangkutan; mau pun sensor-diri sang penulisnya.

Tapi juga ada kebalikannya: mereka yang semula tak tertarik diwawancarai malah jadi hanyut dalam tutur ceritanya.

Betapa pun, sensor eksternal mau pun sensor internal itu berbicara. Sangat bermakna. ‘Sensor’ itu memberi pesan tentang kondisi Indonesia dulu dan kini. Juga tentang kondisi eksil yang bersangkutan. Martin sendiri dengan pahit menyimpulkan dalam beberapa patah kata. Dengan kakinya yang setengah ‘lumpuh’ dia berperjalanan dengan bus selama 20 jam untuk menjumpai seorang eksil di Albania, hanya untuk kemudian, di Italia, mendengar penolakan yang bersangkutan untuk diwawancarai. Dia kembali menempuh 20 jam balik ke Amsterdam dengan tangan kosong.

“Buat apa saya jalan-jalan lihat Albania,”

… katanya.

Tapi, simpulnya, lihat betapa hebat bekerjanya propaganda dan stigmatisasi karya Orde Baru. Tak pelak dia pun tegas: Kejahatan itu harus dibuka!

Pada saat yang sama -sambil rada segan- diakuinya, membuka kejahatan itu dilematis. Ada ekses trauma berkat stigmatisasi, yang disesalinya. Dan ada pula hak eksil yang bersangkutan yang harus dihormatinya dan tentang kekhawatiran yang bersangkutan (juga saat di Tribunal IPT 2015) tentang imbasnya bagi keluarga dan kerabat di tanah air.

Ini dilema yang tegar – sekali pun kejahatan negara tersebut telah setengah abad lebih berlalu. Tegar, karena persoalannya kaku, selalu sama; tetapi solusinya bervariasi. Bagus, Martin mengungkapkan semua ini – kisah dirinya, teman-temannya dan bukunya – di muka para mahasiswa dari generasi terlahir pasca-1965. Mereka perlu menyadari bagaimana mereka di masa itu pasti hilang nyawanya bila terciduk di desa-desa. Sebaliknya, bagaimana segelintir yang di kota-kota bisa selamat – berkat surat wasiat orangtua yang kebetulan dikantonginya- seperti nasib Martin. Sekeluar dari tahanan Operasi Kalong (gedungnya kini jadi kantor Indosat), Martin justru merasa hampa, menyusuri rel kereta api di ibukota setelah ditangkap dan ditinggalkan teman-temannya.

Martin tak suka bercerita tentang pergulatan politik dan ideologis para eksil di Eropa. Bukunya lebih menohok pada riwayat, dinamika dan tragik pengalaman kemanusiaan mereka.

Namun cerita-cerita itu juga cerita zaman. Andaikata Martin datang dan menemui eksil di tahun 1970-80an besar kemungkinan dia akan menjumpai keramaian pergolakan politik dan ideologis eksil. Andaikata dia datang pada 1990-an dia akan mendapati segelintir eksil yang rajin berdiskusi dan berdemo di pusat kota Amsterdam. Demonstran itu diantaranya alm. Basuki Resobowo, alm. Francisca Fangidaey, alm. Pak Harsono dll; juga seorang Ibu, Ibu Darmini, satu-satunya mantan Gerwani yang eksil dan kini msh ada. Demonstrasi-demonstrasi di pusat kota Amsterdam atau pun di muka Kedutaan Besar RI di Tobias Asserlaan di Den Haag, bisa jadi tak menyertakan mereka yang giat bekerja menyukseskan restoran Indonesia di Rue Vaugirard, Paris; atau mereka yang (sebagian besar) memilih diam di tengah solidaritas warga lokal (Belanda, Prancis, Jerman) yang memrotes Orde Baru kala itu.

Tapi Martin dan bukunya berkisar seputar eksil di tahun 2000-an yang jumlahnya di Eropa, menurut Pak Sarmadji, kini tinggal 130-an. (Laporan IPT 65 menyebut jumlah eksil semula sampai “ribuan”. Ini perlu diragukan). Jurnalistiknya, katakanlah misinya, penting untuk generasi millenial pasca-genosida 65.

Hadir pula Pak Soengkono dan Sarmadji alias Wardjo (Waras lan Bedjo). Sarmadji, juga ada dalam buku Martin, punya cerita menarik malam itu. Dia tiba di Amsterdam, amat traumatik saat berurusan dengan polisi untuk memperoleh izin tinggal. Dia harus mengaku – dan memang – cinta tanah air dan pingin pulang tapi mustahil, agar mendapat izin tinggal. Mereka yang disebut Martin kehilangan tanah air, menurut Soengkono, tidak kehilangan tanah air, tapi ‘cuma’ kehilangan kewarganegaraan.

Sebutan “klayaban” oleh Gus Dur juga dikritik kalangan eksil karena mereka bukan klayaban melainkan terbuang. Sebenarnya Gus Dur menyebut mereka “pahlawan klayaban”. Saya mendengarnya sendiri saat di KBRI di Den Haag dan di Paris. Tentu saja “pahlawan” itu retorika politik, sedangkan istilah “klayaban” itu simpel saja: itu karena mereka ‘berserakan’ di seantero dunia. Gus Dur sepertinya hendak menggarisbawah babak zaman yang tak ada taranya (unprecedented) akibat Genosida 1965-1966.

Sayangnya buku Martin belum banyak beredar di kalangan mahasiswa yang hadir di Leiden. Tapi malam itu tampaknya cukup berkesan.

Terima kasih Bung Martin, selamat berkarya lanjut …

One Reply to “Martin Aleida: “Kejahatan Itu Harus Dibuka””