Artikel ini dalam versi ringkas terbit di Majalah Berita Mingguan Tempo 23 Jan. 2015. http://www.tempo.co/read/kolom/2015/01/23/1902/Ulah-Migran-di-Negeri-Voltaire

Artikel di bawah ini adalah versi lengkap seperti yang terbit di https://www.facebook.com/notes/aboeprijadi-santoso/ulah-migran-di-negeri-voltaire-menengok-kembali-kasus-charlie-hebdo/10153020584674400/

Si penjaga pompa bensin asal Aljazair di desa Villers-Cotterets dekat bandara Charles de Gaulle itu ogah banget diwawancarai koran Le Parisien. “Aku tak tahu, aku tak peduli ulah mereka,” tukasnya tentang teroris-teroris yang membantai sepuluh redaktur dan dua agen polisi pada mingguan satire Charlie Hebdo. Lalu, dengan nada keras, dia mengumpat: “Dua belas mati?! Anda tahu berapa ribu orang mati setiap hari di Lybia, berapa ratus ribu di Suriah dan entah berapa lagi di tempat lain.”

Ungkapan itu bak sepotong cermin dari sebuah gambar besar. Paris bukan sekadar metropolitan mentereng, tapi juga ibukota dari sebuah imperium dengan tangan-tangan kuasa yang ikut bermain di berbagai pergolakan di Timur Tengah dan Afrika Utara. Bagi banyak pengamat, tapi juga bagi banyak penduduk migran di Eropa, apa yang terjadi di kantor Charlie Hebdo dan di supermarket Yahudi pada 7 Januari yang lalu tak lepas dari tragedi perang dan kompleks perendahan martabat di negeri asal mereka. Nasib Palestina dan Gaza, aniaya ala Abu Ghraib, dan – yang terbaru — lautan pengungsi Suriah dan Lybia menjadi simbol-simbol tragedi kekinian yang berkontras tajam dengan kejayaan peradaban masa silam. Kontras-kontras yang dihayati seperti itulah, yang menurut sejarawan Karen Armstrong mengendap dalam sanubari dan melatarbelakangi ulah kekerasan kelompok-kelompok muslim radikal – seperti juga di kalangan migran di Eropa.

Diatas semua itu, Aljazair merupakan pengalaman pasca-kolonial tersendiri. Di Jerman, Belanda dan Belgia minoritas muslim berasal dari gastarbeiders (pekerja tamu) yang didatangkan dari Turki dan Maroko pada 1970an, tapi di Prancis mereka merupakan warisan dari perang pembebasan Aljazair pada 1950an dan kemelut politik pasca-kolonial yang traumatik. Bukan kebetulan, empat dari lima pelaku teror di Paris itu, termasuk seorang perempuan yang lolos, asal Aljazair. Kaum Aljir-Prancis inilah bagian terbesar (5 juta) dari migran Muslim terbesar (6 juta dari 60 juta penduduk Prancis) di Eropa.

Tujuh tahun silam, sosiolog Prancis Olliver Roy – yang saya tulis di kolom ini (Tempo 7 April 2008) – mencari latar belakang rangkaian teror di Eropa pada proses akulturasi migran yang gagal. Kini, selang sedasawarsa sejak Peristiwa 11 September, geopolitik dunia telah berubah dasyhat dengan keterlibatan kekuatan-kekuatan politik dan bisnis Amerika dan Eropa yang lebih mendalam. Krisis Suriah dan Irak menjadi pukulan balik, memusnahkan harapan yang tersisa pada “Musim Semi Arab”, menyulut api baru di Afrika Utara dan Tengah, serta mengakibatkan dua juta pengungsi tumpah ruah di seluruh kawasan. Dalam kurun hanya dua tahun, semua itu memperkenalkan sebuah fenomena baru: Eropa yang “merapat” ke kancah pergolakan membuat penguasa Eropa pusing dan masalah integrasi migran jadi kadaluwarsa.

Radikalisasi migran muslim di Eropa tak lagi membuat mereka yang radikal resah dan galau dari kejauhan: ratusan dari mereka memilih menjadi mujahidin – dalam istilah Barat: jihadis –yang hilir-mudik dari Eropa lewat Turki menuju ajang perang di Alepo, Suriah Utara, ladang minyak Kurdi dan Irak. Eropa dengan demikian menyediakan sumberdaya baru yang menciptakan kekuatan politik sejak para migran muslim radikal menukar kegalauan mereka selaku minoritas dalam penghidupan yang marginal di Eropa, dengan komitmen juang dan aksi untuk kelompok-kelompok al Qaedah, al Nusra atau demi cita-cita dari suatu konglomerat politik yang mereka namakan “Khilafah ISIS” (Negara Islam Suriah dan Levant). Paling sedikit 900an sukarelawan-cum-mujahidin dari Jerman, Belanda, Belgia, Inggris dan Prancis telah terjun ke ajang perang. Sebagian kembali, sebagian tewas disana. Keempat pelaku teror di Paris itu pun semuanya terlibat persiapan dan infrastruktur ‘misi’ tersebut.

Walhasil, kelompok migran itu tak lagi terbenam dan terhina di satu dunia, tapi bangkit serentak di dua dunia. Apa boleh buat, selaku minoritas besar, mereka tak terwakili di parpol, di parlemen mau pun melalui media massa Prancis, tapi mereka menyimpan kepedulian di kedua dunia mereka. Mirip kakak-beradik Tsarnaev yang mencium sikon Chechnia dan Dagestan sebelum mengguncang marathon di Boston, Amerika Serikat, dua tahun silam, Kouachi-bersaudara di Paris itu pun bukan serigala-serigala liar yang bergerak sorangan (lone wolves), melainkan bagian dari suatu keterlibatan berjarak-jauh (long-distance engagement) yang intens. Boleh jadi, mereka bukan bagian dari gerakan sektarian dan ekstremis yang sama, tetapi, meski dibesarkan di Eropa, keterlibatan berjarak itu “membebaskan” mereka dari kemarginalan di bawah ketiak Republik yang mengemban mission civilisatrice – selaku “mercu suar peradaban” – bagi mereka.

Namun, mereka merasa terancam dan marah. Pengamat terorisme menyebut mereka “kaum kalah yang radikal” (radical losers). Melihat pergolakan di negeri-negeri asal, mereka kesal terhadap banyak negara Eropa Barat yang melakukan campur tangan di negeri mereka, tetapi bersikap tidak acuh terhadap tragedi yang berlangsung: “silent arrogance“ (diam-diam angkuh). Sementara itu, kondisi sosial mereka relatif buruk. Di Paris, misalnya, mereka menghuni kawasan kumuh yang sejak protes dan kerusuhan beberapa tahun lalu, tak banyak berubah. Di tengah dunia kaum lian (others) itulah mereka membuka peluang menunaikan tekad politik-religius yang mereka rumuskan sendiri dan menemukan dalih melawan apa pun yang tak mereka sukai.

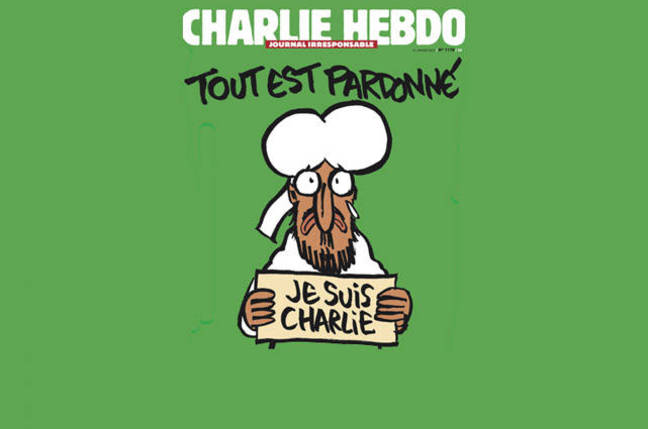

Trauma peradaban yang terhina dan posisi sosial yang marginal di rantau itu, tentu, tak dapat membenarkan pembantaian keji yang mereka lakukan. Tapi semua itu cukup untuk membuat mereka buta terhadap ironi besar yang terjadi. Adalah mingguan Charlie Hebdo yang merupakan penerus gerakan mahasiswa kiri radikal Paris 1968 yang melahirkan koran Hara Kiri Hebdo untuk melawan kampanye neo-fasis Front Nasional pimpinan Le Pen. Adalah Charb – Stéphane Charbonnier – si pemimpin redaksi yang tewas di hari nahas itu, dengan partnernya, Jeannette Bougrab, seorang perempuan asal Aljir yang mantan Menteri Urusan Minoritas, yang justru menaruh perhatian atas kesejahteraan minoritas.

Tapi, apa mau dikata, satire dalam tradisi kemerdekaan berekspresi ala Prancis adalah olok-olok yang tak pandang bulu – terhadap siapa saja, khususnya terhadap penguasa, politisi, dan setiap figur otoritas, termasuk Paus, Nabi, dan siapa pun yang diperlakukan sakral berkat otoritas dan privilesenya. Bagi anak cucu Voltaire dan Emile Zola, kemerdekaan itu tak bisa ditawar-tawar – sekali pun azas yang sakral bagi yang satu, bisa melahirkan provokasi bagi yang lain, meski provokasi itu pun tak selalu — dan tak perlu — bermakna penghinaan. Satire sebagai kritik merupakan suatu kompleks tersendiri karena berlapis-lapis. Dia bisa merupakan olok-olok terhadap diri sendiri (self-mockery) untuk menunjukkan konsistensi dan fairness selaku satiris-kritikus; bisa juga merupakan kritik satire terhadap satire yang rasialis; bahkan, dalam konteks sosial-politik yang umum mengandung semangat yang rasialis dan fasistis – tergantung trend dan konteks kesejarahannya. Contoh yang terakhir ini adalah tafsir semangat rasialis pada Charlie Hebdo yang paralel dengan satire Der Sturmur di Jerman yang mengolok-olok kaum Yahudi pada 1930an, seperti ditunjukkan oleh Norman Finkelstein. Singkatnya, tidaklah mudah untuk menggeneralisasi dan mencap trend semangat satire dari luar konteks sosial budaya satire ybs.

Betapa pun, tragiknya adalah benturan antara kartunis yang berdalih kebebasan berekspresi dan mereka yang membajak nama agama itu menjadi niscaya ketika kedua pihak berimajinasi tentang sebuah sosok simbolik yang sama – “Mahomet” – yang sesungguhnya tak seorang pun tahu seperti apa wujud sebenarnya. Dengan kata lain, benturan itu sesungguhnya tak perlu terjadi karena dia terjadi atas dasar ilusi belaka. Dus, absurd.

Namun, celakanya – dan ini yang relevan — bersamaan dengan itu terjadi serangan di supermarket Yahudi yang secara simbolik sama sekali tak terkait soal kartun-kartun Charlie Hobde, tapi dengan demikian telah menambahkan unsur baru, yaitu anti-semitisme yang mengobarkan api permusuhan. Anti semit tak lain adalah konsep kuno yang sejatinya mewakili permusuhan terhadap bangsa-bangsa keturunan Bani Israel (Yahudi) dan Arab, akan tetapi, celakanya, di Barat dipandang sebagai institusionalisasi dari rasialisme anti Yahudi per se, yang menjadi penyebab maha prahara Holocaust di masa Perang Dunia ke-II.

Sebuah skenario tampaknya tengah ditonjolkan untuk membelah dunia dalam polarisasi global Islam versus Barat yang berbahaya. Lagi lagi “benturan antar peradaban” yang digambarkan Samuel Huntington direkakarya menjadi ramalan yang diserukan agar terwujud (self-fullfilling prophecy) ketika para politisi dunia dan media massa esok harinya menanggapi aksi teror di Paris itu dengan beramai-ramai menggelar panggung – lengkap dengan parade bersama seolah-olah mengonfirmasi polarisasi global tadi. Padahal belum lama lalu arus utama politisi dan media Eropa baru saja tergugah dan mencemaskan meningkatnya tuntutan pengakuan atas negara Palestina dan keanggotaannya dalam lembaga peradilan internasional.

Dalam konteks itu, polarisasi yang hendak direkayasa pasca teror Paris itu mengalihkan perhatian dengan memberi peluang bagi kelompok-kelompok ekstrim kanan dari yang anti-migran sampai yang anti-Islam, dari Front Nasional di Prancis hingga Geert Wilders di Belanda, Pegida di Jerman dan lain lain, untuk merebut panggung Eropa dan diam diam menjalin persekutuan suci (holy alliance) dengan Israel-nya Binyamin ‘Bibi’ Netanyahu dan siapa saja yang ikut merekayasa dan terjebak dalam globalisasi dari polarisasi Islam versus Barat. Suka atau tidak, disitu mereka menjadi strange bed fellows — sekutu seranjang — dengan para teroris.

Namun mereka khilaf. Dunia tak serta merta menyamakan ulah para teroris itu dengan “Islam” dan waspada bahwa parade “kebebasan berbicara” (yang absolut) itu menyimpan banyak hipokrisi: dari hipokrisi seruan “Je Suis Charlie” (Saya Charlie) di Paris, tapi membiarkan teror negara, menindas demokrasi dan kemerdekaan berbicara di negeri sendiri, hingga hipokrisi yang mengabaikan tangan-tangan mereka yang memainkan intervensi politik dan bisnis senjata di kawasan kawasan Timur Tengah dan Afrika, yang pada gilirannya menyulut bara di Paris.

Rujukan

Karen Armstrong, The myth of religious violence, http://www.theguardian.com/world/2014/sep/25/-sp-karen-armstrong-religious-violence-myth-secular

Robert Fisk, Charlie Hebdo: Paris terror can be traced back to Algeria in 1954, http://www.informationclearinghouse.info/article40675.htm#.VLR7-eQi_vg.gmail

Mark LeVine, Why Charlie Hebdo attack is not about Islam, http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/01/charlie-hebdo-islam-cartoon-terr-20151106726681265.html

Jan Kuitenbrouwer, Wij zijn niet Charlie, maar hij is wel van ons, http://digitaleeditie.nrc.nl/digitaleeditie/NH/2015/0/20150122___/1_16/index.html#page16

Norman Finkelstein, Charlie Hebdo is sadism, not satire, http://normanfinkelstein.com/2015/01/19/norman-finkelstein-charlie-hebdo-is-sadism-not-satire/

Noam Chomsky Slams West’s Charlie Hebdo Outrage, http://www.alternet.org/media/noam-chomsky-slams-wests-charlie-hebdo-outrage-many-journalists-were-killed-israel-gaza-too